プジョー・クアーザール(1984年)―復活を告げる未来の狼煙

絶望的な経営危機から奇跡の復活を遂げた自動車メーカーは、何をするのか?

たいていの場合、ブランドの力強さと将来のビジョンを示すために、華々しいコンセプトカーを世に送り出すものだ。2018年のパリ・モーターショーで、プジョーが「e-Legend(イーレジェンド)」を発表したのも、まさにその典型的な例と言えるだろう。だがこの出来事は、1984年に登場した「プジョー・クアーザール」にも通じるものがある。

2012年、PSA(プジョー・シトロエン)は崩壊寸前だった。キャッシュは恐ろしいスピードで減少し、プジョー家だけではどうにも立て直せなかった。2008年のリーマンショックの影響が遅れてやってきた上に、当時の経営陣の判断ミスも重なり、会社は沈みかけていた(クリスチャン・シュトライフ氏が脳卒中で倒れた後、フィリップ・ヴァラン氏が後任に就任)。だが、ヴァラン氏が敷いた改革の土台は、後にカルロス・タバレス氏が見事に活かすことになる。

2012年はまさに「地獄の年」だった。フランス政府が初めてPSAに資本参加し、民間主義を貫いてきたプジョー家も、東風汽車(ドンフェン)と並んで出資することになる。そして2018年、PSAは市場シェアでフォルクスワーゲングループを追い越すまでに回復。3008/5008のヒット、508の導入、製造品質の大幅向上、さらには長年低迷していたオペルの買収と立て直しまで、まさに完璧な復活劇を演じた。その集大成として、プジョーは2018年10月、「e-Legend」という夢と自信とノスタルジーが詰まったコンセプトカーを発表したのだ。

さて、1984年も少し状況は違えど、よく似た雰囲気があった。80年代初頭、プジョーはクライスラー・ヨーロッパを買収するも、タイミングは最悪だった。第二次オイルショック、シムカ/ルーツ/バレイロスの統合の難しさ、そしてプジョー・シトロエン・タルボという三つのブランドすべてがやや古臭いラインナップを抱えていたことで、欧州最大手だったはずのPSAは倒産寸前にまで追い込まれた。

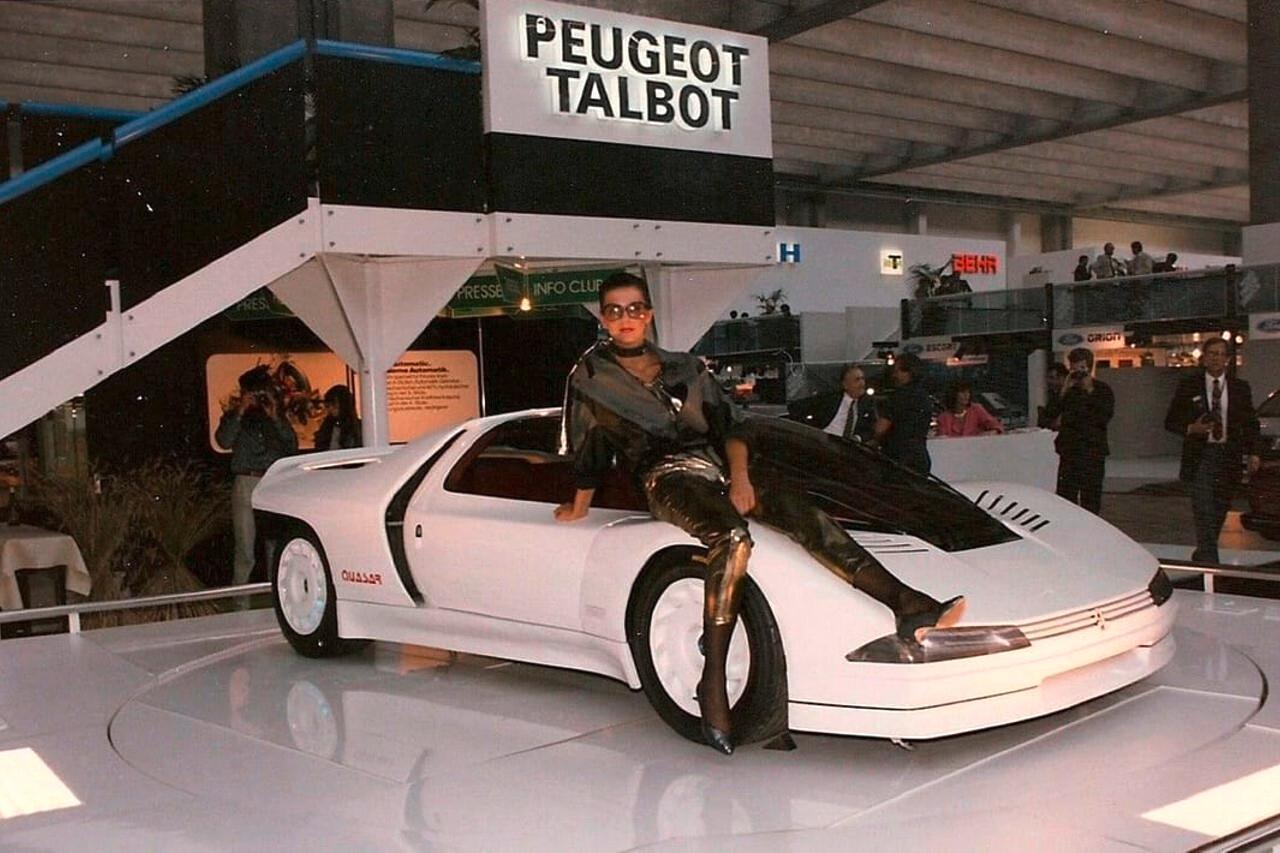

しかし1982年、希望の光が現れる。シトロエンBXとプジョー205、2つの新型モデルが相次いで登場し、これが爆発的にヒット。プジョーは劇的な復活を果たす。そして1984年、その勢いを象徴するかのように、パリ・モーターショーで「クアーザール」が披露された。

プジョーの快進撃は、販売台数だけではなかった。スポーツの世界でも存在感を示していたのだ。ジャン・トッド率いるチームは、グループBラリーで205ターボ16を武器に結果を出し、プジョーは本気でスポーツブランドとしての地位確立を目指していた。

そして「e-Legend」が過去をオマージュしたレトロな一台だったのに対し、クアーザールは未来そのものだった。

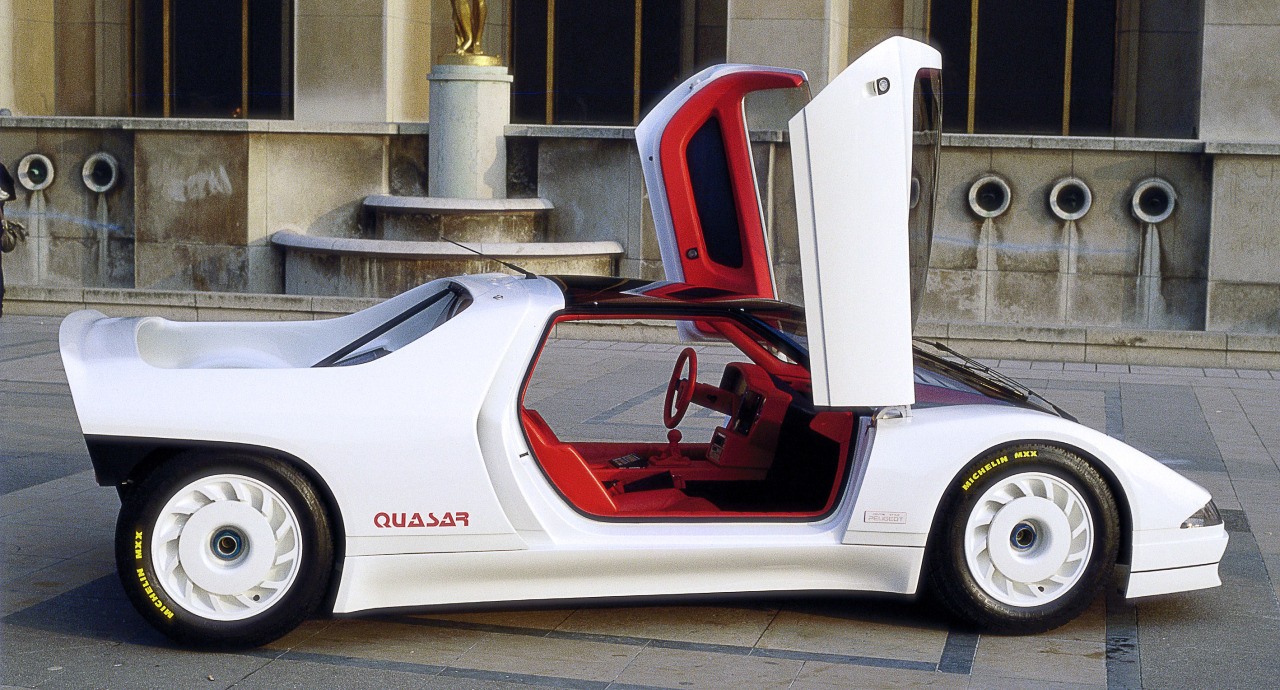

たとえば、クラリオン製の液晶ディスプレイにはテレックス(ファックスの前身)やテレテル(フランスのミニテルの先駆け)を表示できるという、今となっては微笑ましいが、当時としては最先端の機能を搭載していた。また、内装はポール・ブラックによるデザインで、真っ赤なレザーが大胆に使われていた。

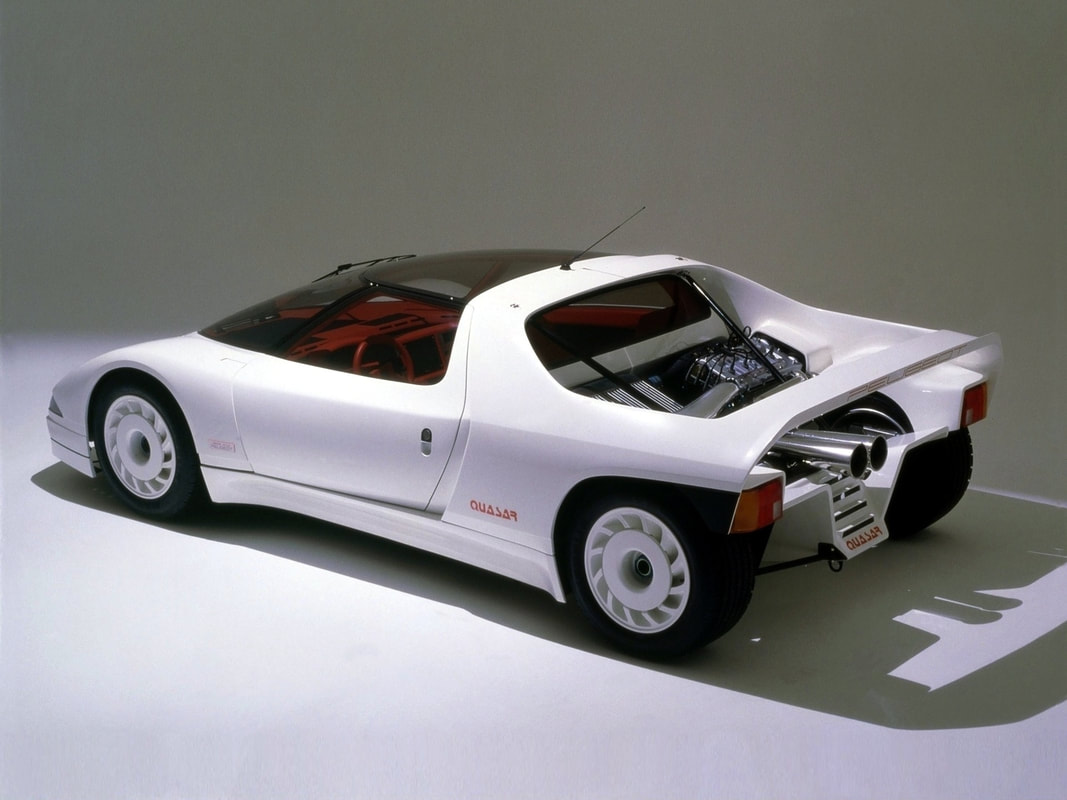

しかし本当に注目すべきはその中身。クアーザールはレースの世界から生まれた一台だった。F1ではタルボ名義で参戦していたPSAが開発したサスペンション技術、ラリーの世界では205 T16譲りの四輪駆動システム、そして1.8リッターターボエンジン(コンセプトながら600馬力を誇ったとも)。

デザインを担当したのは、当時のスター、ジェラール・ヴェルター。低く鋭いフロント、風を取り込むリアセクション。ライト形状は後の605を彷彿とさせ、タービン形状のホイールは後のSV24と瓜二つ。リアには205のテールランプも見える。

クアーザールは1984年当時のプジョーの「今」と「未来」を象徴する存在だった。その後、1986年のプロキシマ、1988年の驚異の「オキシア」へと夢は続く。プロキシマの記憶は薄れていったが、クアーザールとオキシアは当時の子どもたちの心を強く打った。

まるでプジョーが世界を制するように見えた。ラリー、ラリーレイド、耐久レース――どれも夢の舞台だった。

今見ても、クアーザールには色あせない魅力がある。懐かしさと未来が交差する、美しき幻影。現在は「プジョー・アヴァンチュール博物館」でその姿を見ることができる。